8月3日下午,第十六届全国高校地理学联合野外实习队伍来到内蒙古。老师讲解了乌兰布和沙漠的形成过程,包括沙源和内外力地质过程以及从西向东内蒙古的土壤明显的“经度地带性”递变,与降水梯度、温度梯度及植被类型的同步变化。

8月4日,实习队伍首先来到了三盛公水利枢纽。河套因水而生,因水而兴,因三盛公水利枢纽而盛。三盛公水利枢纽被誉为“万里黄河第一闸”,是河套灌区的源头工程,河套灌区因此一举跃升为亚洲最大的一首制自流引水灌区。闸区东侧,由废旧闸门钢板打造的“同心锁”雕塑高27米、重240吨,三把锁分别命名为“永昌”“永固”“永恒”,寓意民族团结与工程安澜。在此师生领略工程雄姿,触摸历史印记,纵览生态景观。

下午在库布齐沙漠,老师讲解了库布齐沙漠的生态恢复过程,涉及植被类型选择、种植密度等,同时讲授了土壤结皮随着生态改善的演化过程。

随后到亿利阳光谷见证了“生态修复+光伏发电+现代农业”三业叠加的“库布其模式”。

8月5日,实习队伍走进包头市城市规划展览馆,深入了解城市发展脉络。展览馆序厅通过前言墙与电子签名墙,简要介绍包头概况。包头概况展区以大型弧形屏幕呈现城市风貌,展示其作为内蒙古自治区重要城市的地理、人口等信息。规划展示区的总体规划沙盘配合巨型LED屏幕,清晰呈现城市规划细节,涵盖交通、产业等方面。互动体验区配备VR设备,让参观者沉浸式感受城市规划魅力。结束语展区展望包头未来发展,强调其将遵循高质量发展战略,继续在新时代背景下展现蓬勃生机。此次参观师生见证了包头一步步从一座综合性工业城市向区域性经济中心城市、创新创业城市、美丽宜居城市和幸福平安城市迈进的过程,对包头的历史传承与未来规划有了更全面的认识。

第二站,实习队伍来到阴山北麓国家野外站。作为水利行业唯一的国家级野外科学观测研究站,其主要进行草地生态系统结构与功能及生物多样性研究、草地流域生态水文过程研究、草地水土流失过程以及驱动机制和草地生态修复与水土资源调控技术的研究。在此,师生们参观了许多先进的观测实验设备,包括荒漠草原增减雨试验、近地表风蚀过程观测等。

随后在牧民草场,内蒙古师范大学的苏根成老师以内蒙古高原半干旱气候典型土壤栗钙土为例,详细介绍了土壤的剖面特征和成土过程,剖面特征包括形态特征和理化特征。老师现场用土壤比色卡判别了不同层的土壤颜色,用“手捏法”判断了土壤结构和质地,教导我们如何简单用手指和钢笔判断土壤的松散、坚实程度,肉眼观察土壤新生体、孔隙度和植被根系状况。其他老师以阴山及内蒙古高原为例深入阐述了内、外动力地质作用对地形地貌的影响以及不同草原状况的指示植被。

晚间在神鹰酒店品尝了特色烤全羊并参加了篝火晚会,欣赏他们奔放的舞蹈和美妙的歌声,在欢歌劲舞里,真切触摸到那份似草原般辽阔的热情。

8月6日,实习队伍前往内蒙古自治区自然博物馆。内蒙古地域辽阔,横跨多个经度和纬度带,自然条件差异显著,生态系统丰富多样,涵盖森林、草原、湿地、荒漠等多种类型,孕育了极为丰富的动植物资源,同时坐拥储量可观的矿产资源。博物馆馆内设有壮美内蒙古展厅、远古内蒙古展厅、富饶内蒙古展厅等特色展厅,通过多样化的展示方式,为参观者呈现出内蒙古丰富多彩的自然生态画卷。

下午在内蒙古师范大学盛乐校区听取专家报告。

郑祥民教授报告题目为“全国地理学跨区域实践平台建设与拔尖人才培养”。

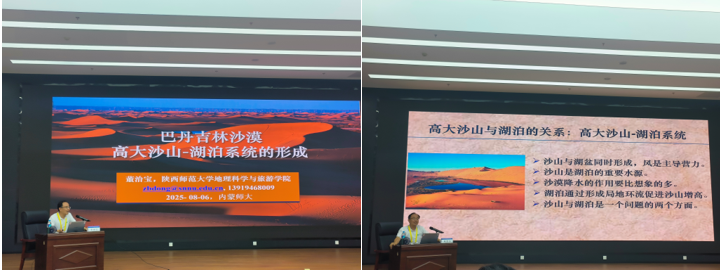

董治宝教授报告题目为“巴丹吉林沙漠高大沙山-湖泊系统的形成”,着重讲了三个科学问题:高大沙山的形成、湖泊的形成;湖水来源、沙山与湖泊的关系,讲解深入浅出。

长安院长以“一片区域一支队伍”为题,介绍了内蒙古自治区的区情与内蒙古师范大学的情况,对全国人才专家发出了合作邀请。

哈斯额尔敦教授以“鄂尔多斯高原沙丘动态”为题报告。